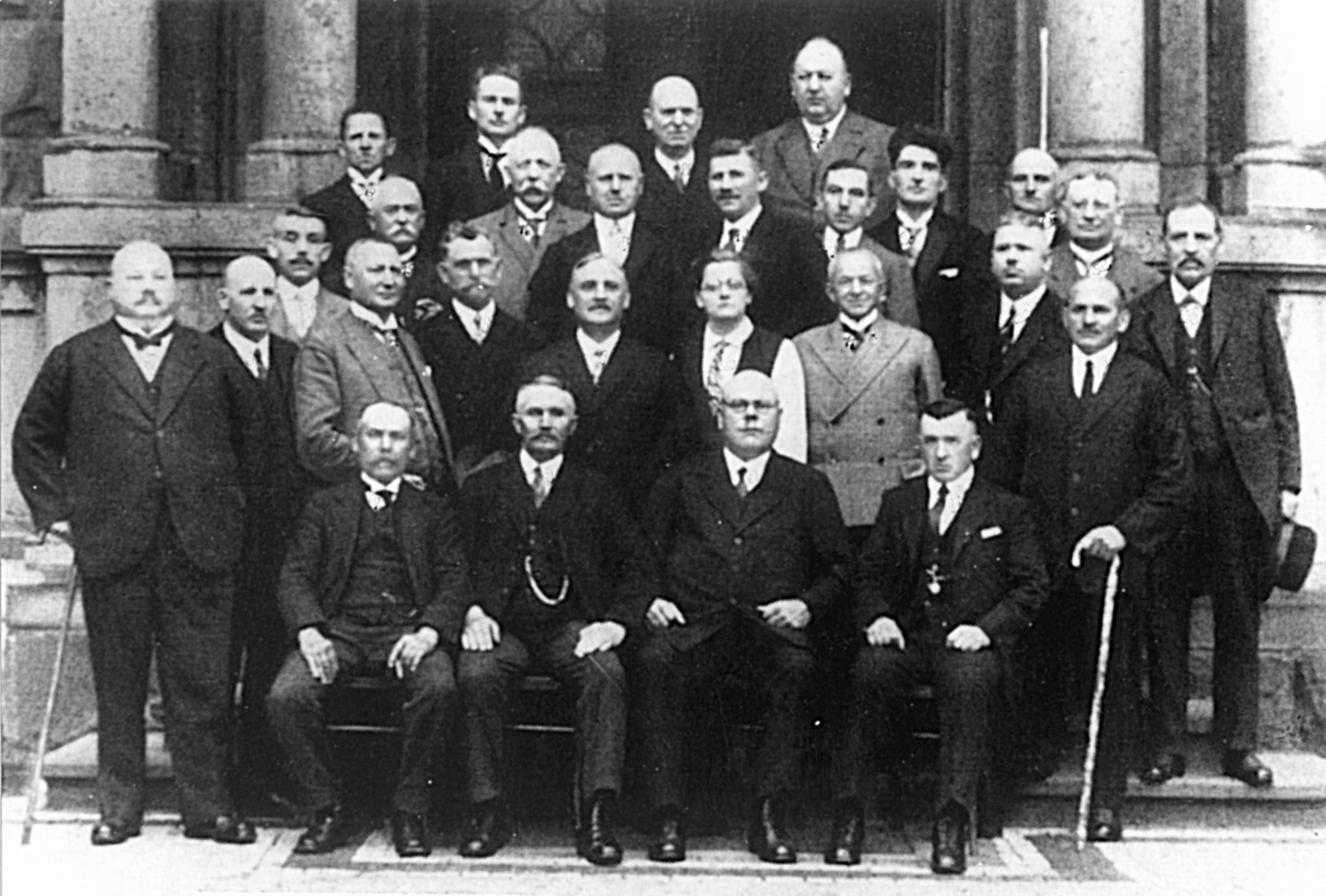

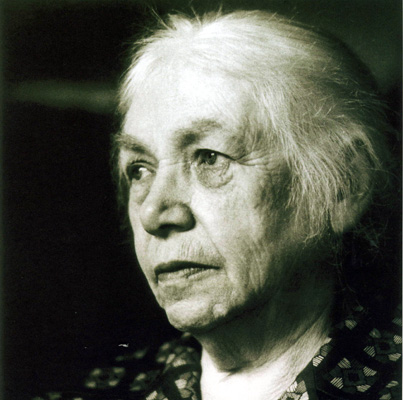

Vier Regionen charakterisieren den Lebensweg der Gymnastiklehrerin und Sozialarbeiterin Tove Gerson: ihre bayerische Herkunft, familiäre Bindungen an Dänemark, prägende Jahre im Ruhrgebiet der Weimarer Zeit und der Naziherrschaft sowie am Ende ihres Lebens sowie drei Jahrzehnte im US-Exil. Doch auf der Suche nach einem „roten Faden“ und lebensgeschichtlichen Weichenstellungen geraten schnell ihre Essener Jahre in den Blick.[1]

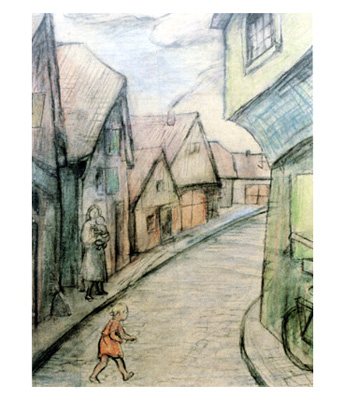

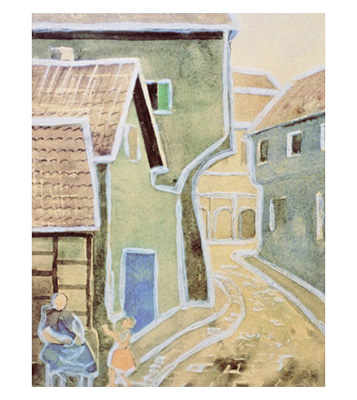

Tove Gertrud Gerson wurde am 18. September 1903 in München geboren und ist in Dachau aufgewachsen. Ihre Eltern – Ellen (geb. Dyhr) und Albert Müller – lebten als Teil der kleinen protestantischen Minderheit in Dachau, wo Tove eine behütete bürgerliche Kindheit verlebte. (Zur väterlichen Familien-Saga gehörte die Abkunft von Hugenotten…) Ihre Jugend war unter anderem beeinflusst durch Kontakte zur Landbevölkerung und zu einer nahe gelegenen und bis 1914 durchaus bedeutenden Künstlerkolonie, deren Kinder mit ihr in die Schule gingen.[2]

Sie besuchte in Dachau zunächst eine von Nonnen geführte private Grundschule (in der Klasse waren drei protestantische und 95 katholische Kinder) und wechselte dann 1914 zur „Höheren Töchterschule“ Luisenstraße – Humanistisches und Realgymnasium in München, die sie bis 1919 absolvierte. Sie unternahm viel gemeinsam mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Hanna; zum Beispiel interessierten sich beide für die Jugendbewegung, der sie in der Künstlerkolonie begegneten. Dies bedeutete für sie unter anderem musikalische Einflüsse sowie den Verzicht auf Nikotin und Alkohol.

Nach dem Abschluss der Schule verbrachte Tove Gerson ein Jahr in Jütland/Dänemark bei der mütterlichen Familie – eine Phase, die sie als sorglos und idyllisch geschildert hat. Nach München zurückgekehrt, besuchte sie Kurse an einer Handelsschule und war anschließend als Bankangestellte und Sekretärin eines Rechtsanwalts tätig; zugleich nahm sie auch Unterricht in Musik, Rhythmik und Gymnastik.

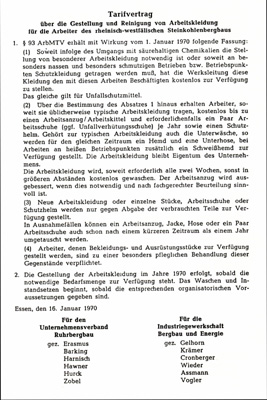

1924 heiratete sie den Chemie-Ingenieur Gerhard Gerson aus Hamm. Dieser hatte ursprünglich Pläne, nach Australien auszuwandern, was aber scheiterte. Sein beruflicher Einstieg scheint schwierig gewesen zu sein, er übernahm Kurzzeit-Jobs, arbeitete zeitweise in Dänemark (vermittelt durch Toves Verwandte) und fand dann Arbeit auf der Zeche Radbod in Hamm. Wohl auch durch Vermittlung seines hoch angesehenen und gut vernetzten Vaters wurde er 1925 in einem neu gegründeten Forschungslabor des Benzolverbands[3] angestellt, und die Familie zog nach Essen. Die neue Arbeitsstelle sorgte für eine Begegnung mit dem Ingenieur Otto Enoch und seiner Frau Wasja, aus der eine lebenslange Familienfreundschaft wurde.

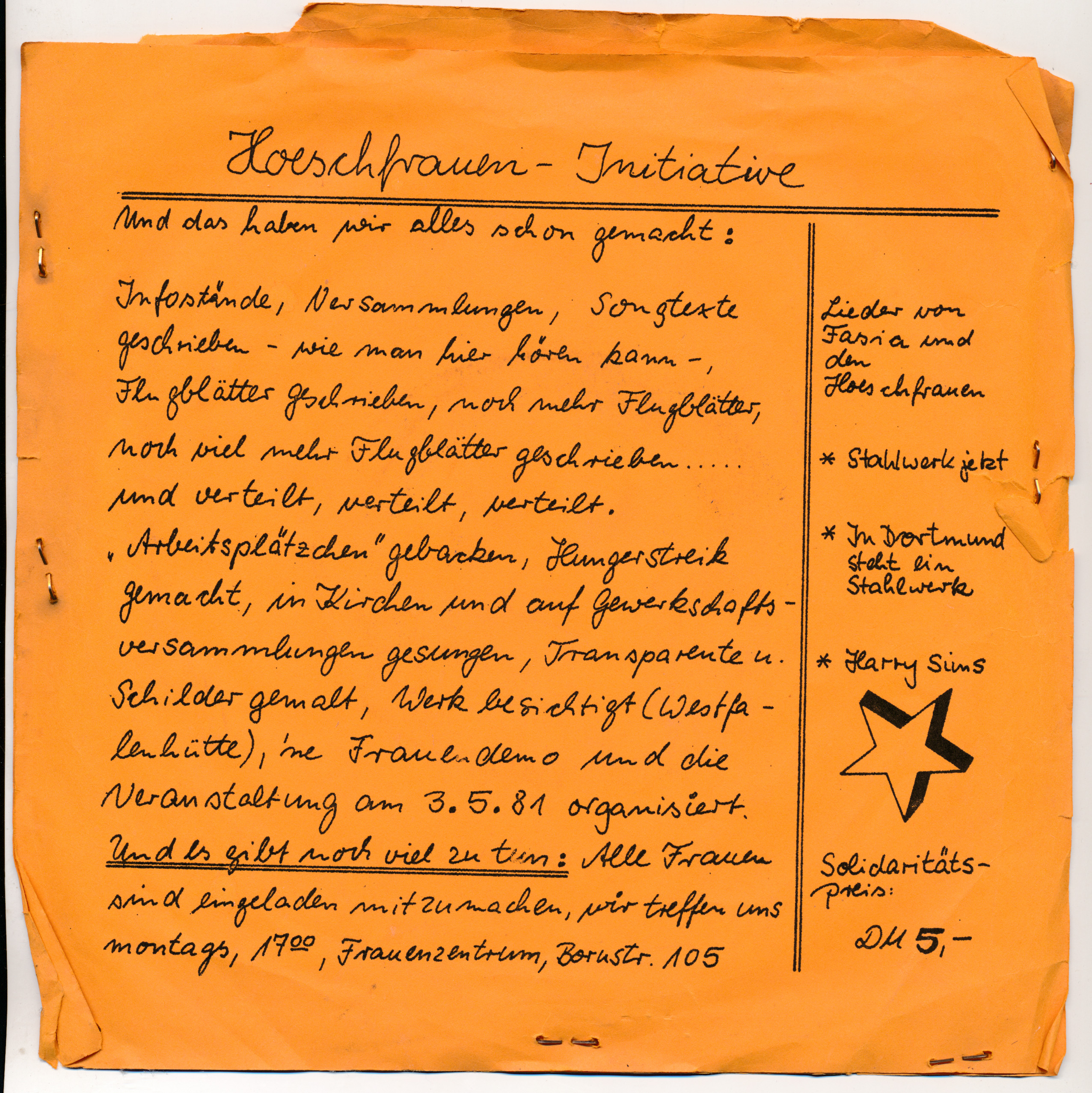

Der „Bund“ und seine Lektionen

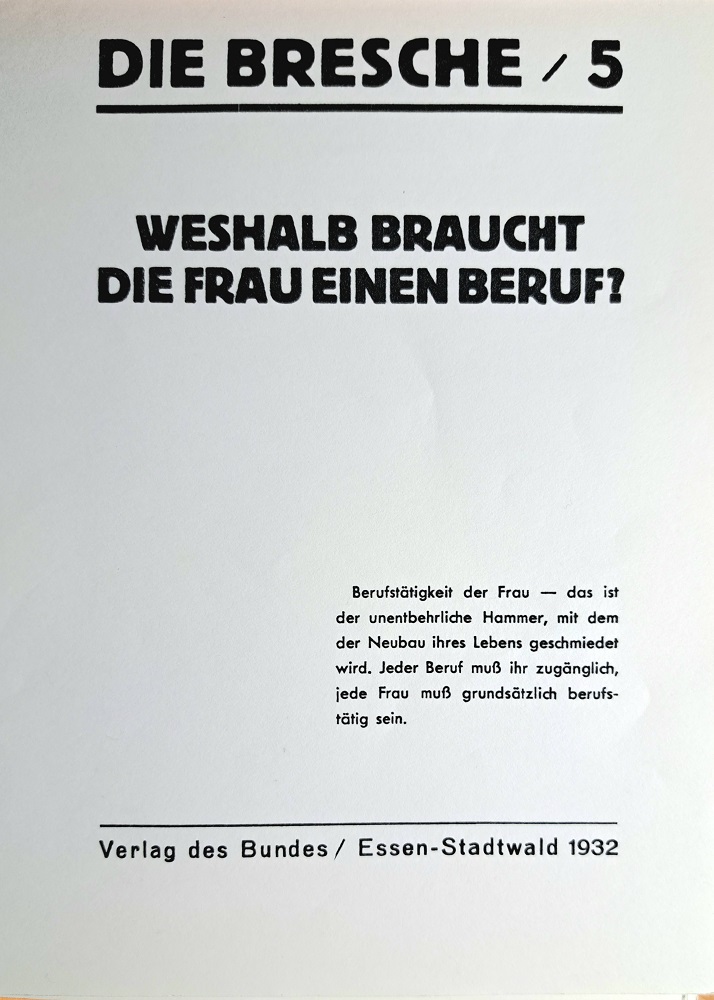

Etwa 1929 fand Tove Gerson (gemeinsam mit Wasja Enoch) den ersten Kontakt zu einer Organisation, die ihr weiteres Leben prägen sollte: dem „Bund. Gemeinschaft für sozialistisches Leben“ und der von ihm betriebenen Gymnastikschule in Essen-Stadtwald. Der aus der Erwachsenenbildung und der Jugendbewegung hervorgegangene Bund bot seinen Mitgliedern und Sympathisant*innen ein breites Spektrum bildender, kultureller und politischer Aktivitäten und verstand sich als Brückenbauer zwischen den verfeindeten Lagern der Arbeiterbewegung. Strenge interne Regeln sollten die Mitglieder zu diszipliniertem Handeln in Parteien, Kulturorganisationen und Alltag befähigen; die Kant’sche Ethik und die Betonung individueller Verantwortung für soziale Gerechtigkeit waren wichtige Leitlinien. Ein Motto dieser Vereinigung lautete: „Wer die bescheidenste Erkenntnis ins Leben umsetzt, ist der Wahrheit näher, als wer die erhabenste nur erforscht und verkündet.“[4]

Mit der von Dore Jacobs[5] geleiteten Gymnastikschule, die einer ganz eigenen undogmatischen Bewegungslehre folgte (und bis heute fortgeführt wird), hat der Bund in den 1920er Jahren für viele Frauen (und wenige Männer) ein neu aufstrebendes Berufsfeld erschlossen; zugleich hielt diese Einrichtung Verbindungen zur Arbeiterkultur, indem dort das Format des „Bewegungschors“[6] gepflegt wurde. 1933 wurden der Bund verboten und die „Bundesschule“ geschlossen. Eine legale Lehrtätigkeit durch die jüdischen Leiterinnen Dore Jacobs und Lisa Jacob war dann nur noch mit „Nichtariern“ erlaubt.

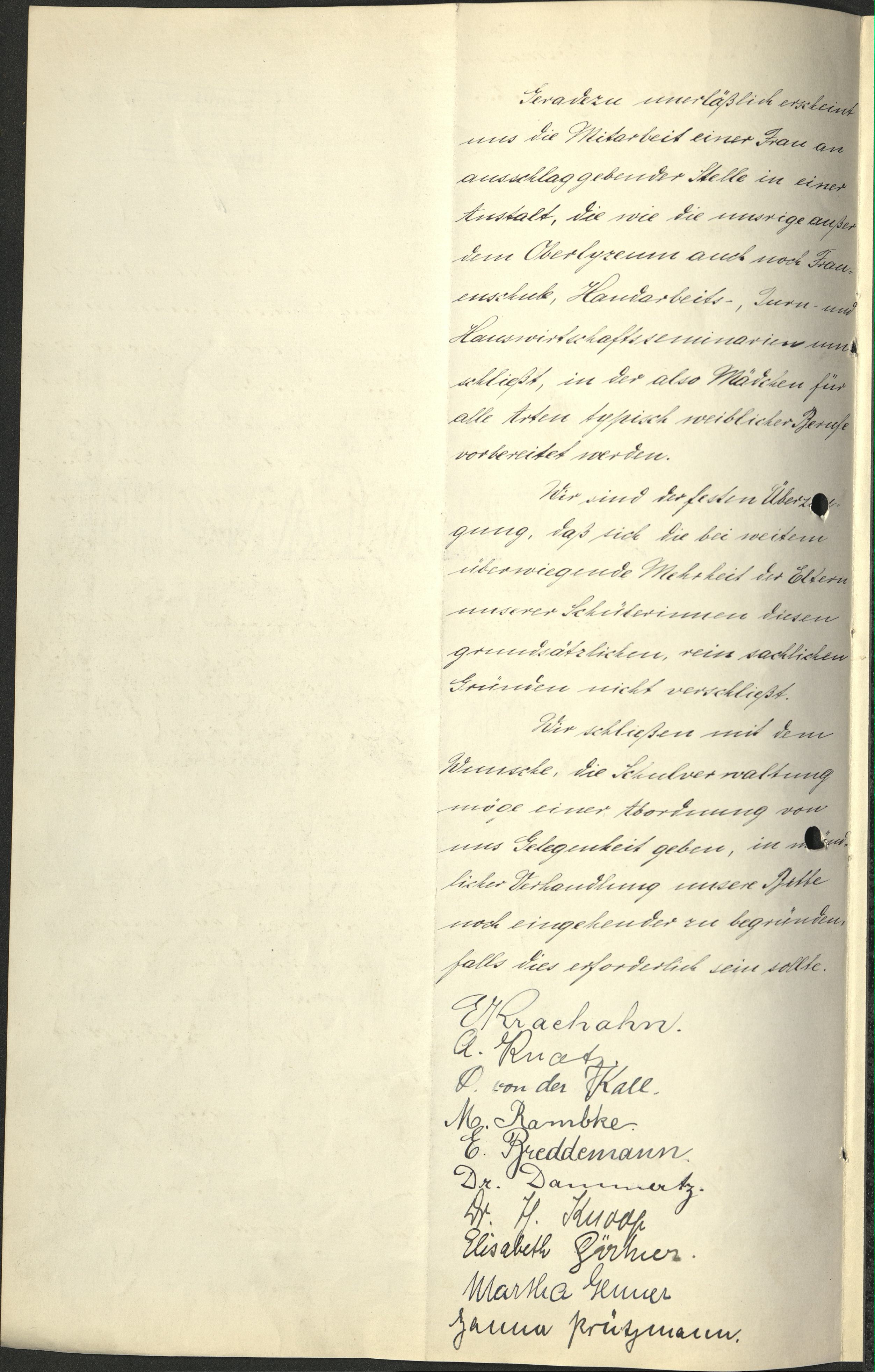

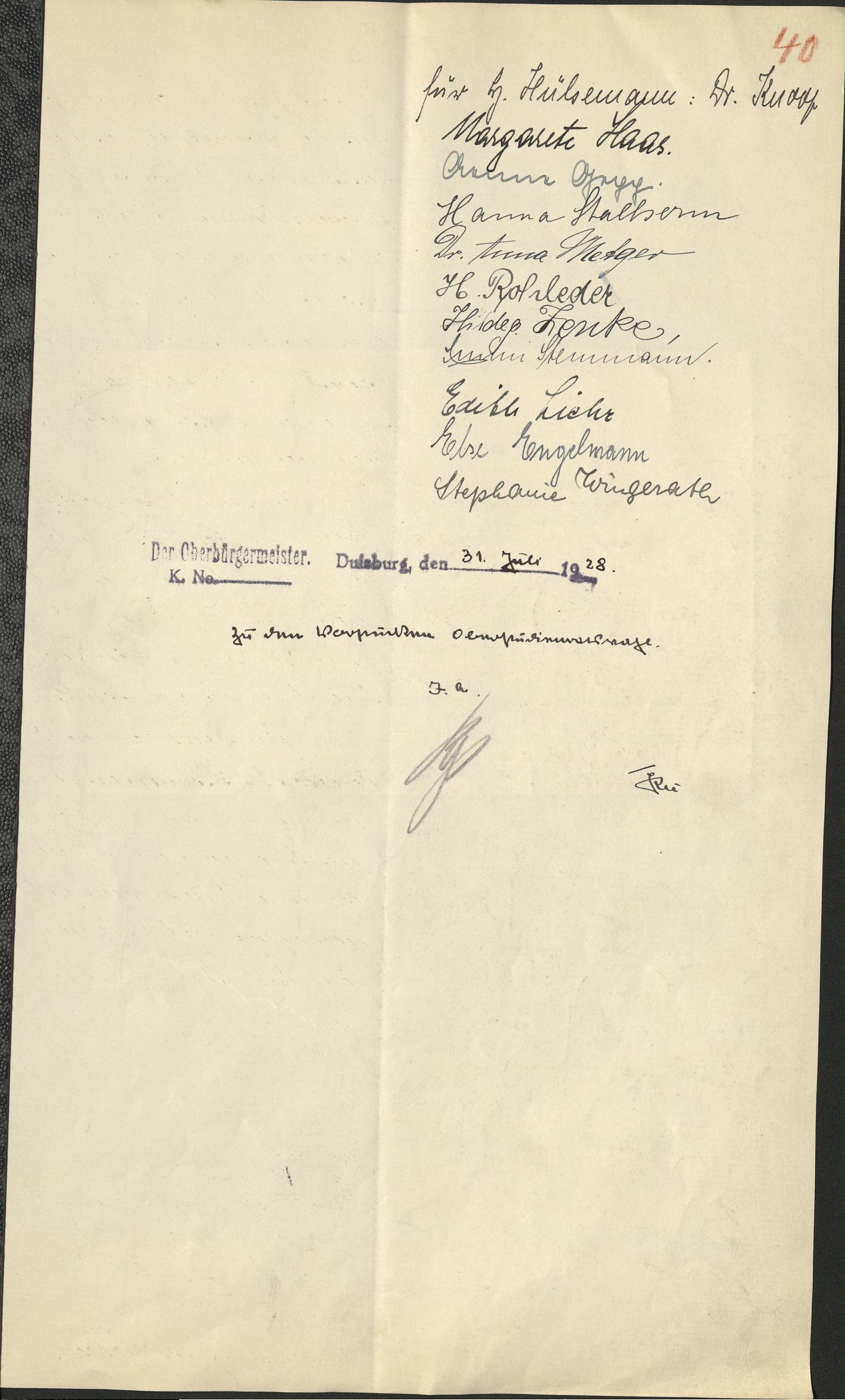

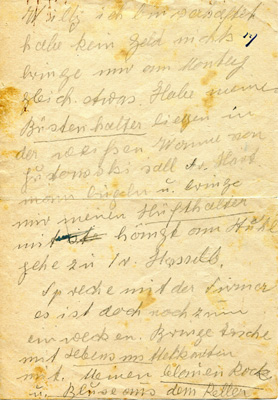

Neue Sympathisantinnen und Sympathisanten dieses Bundes wurden zunächst einmal ausgiebig „beschnuppert“. Tove Gerson berichtet von einem Gesprächs-Spaziergang mit dem Bund-Gründer Artur Jacobs, der ihr darlegte „Ich suche keine Proselyten.“[7] Auch wenn sie keine Ahnung hatte, was das ist, wie sie sich lachend erinnerte, hatte sie die Prüfung anscheinend bestanden. Irgendwann wurde sie zum ersten Mal in die jährlichen Bundesferien mitgenommen und hatte ein Aha-Erlebnis: Hier gibt es eine Chance, Erkenntnis und Handeln zusammenzuführen und ein ethisch verantwortetes Leben zu führen! In den 1930er Jahren absolvierte sie ihre vierjährige Gymnastiklehrerinnen-Ausbildung bei Dore Jacobs; ihr auf den Zeitraum 1930 bis 1932 ausgestelltes Abschlusszeugnis kann nicht korrekt sein kann, sondern muss dem Kaschieren der illegalen Ausbildung gedient haben.[8]

1935 war es den Bund-Mitgliedern noch möglich, auf konspirativen Wegen in die Niederlande zu reisen und dort in Roermond einen ihrer „Bewegungschöre“ aufzuführen; bei dieser Gelegenheit habe sie, berichtet Tove Gerson, das frisch erschienene Buch „Die Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff mit Erschütterung lesen können.[9]

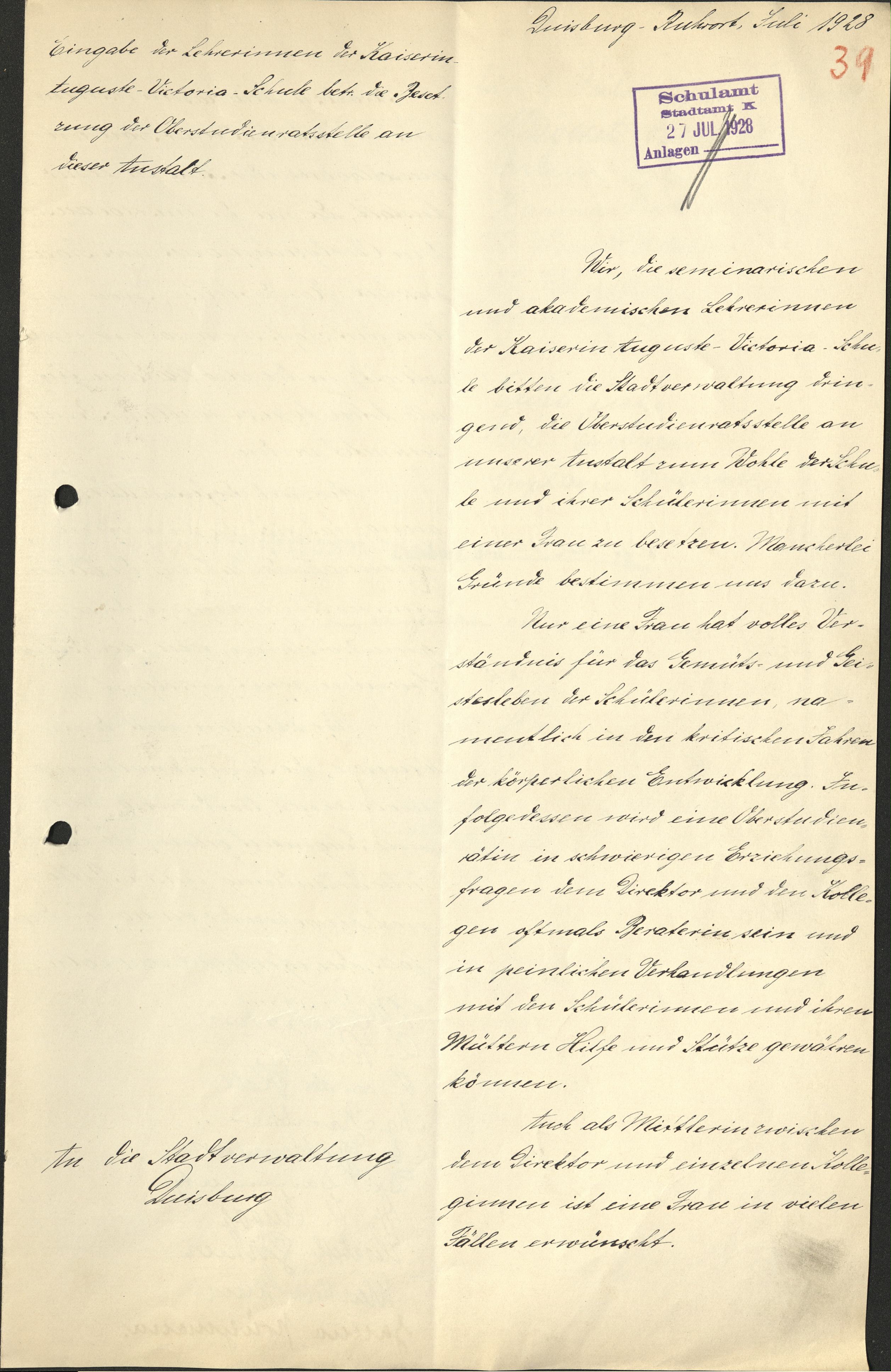

1937 oder 1938 wurde sie durch eine feierliche „Verpflichtung“ in den Bund aufgenommen, der während der Nazizeit heimlich und unter Reduzierung seiner Anhängerschaft weiter am zumindest geistigen Zusammenhalt arbeitete. Ihr inzwischen als „halbjüdisch“ angesehener Ehemann Gerhard ging im Sommer 1938 in die USA, weil ihm jegliche berufliche Aufstiegsmöglichkeit versperrt war und er seine fachlichen Kompetenzen nicht in den Dienst eines von ihm vorausgesehenen Krieges stellen wollte. „Es war unsere innere Existenz bedrohend“, fasste Tove Gerson ihre damalige Lage zusammen. Durch Vermittlung seines bisherigen Arbeitgebers Benzolverband fand er dort einen schnellen beruflichen Einstieg. Sein Freund und Kollege Otto Enoch war schon 1936 emigriert und konnte nun für ein Affidavit[10] sorgen. Über Toves Entscheidung, erst ein Jahr später zu emigrieren, soll es zu ernsten Konflikten gekommen sein. Sie lebte dann ab September 1938 für ein Jahr im Haus der Familie Jacobs Am Dönhof 18 in Essen-Rellinghausen, das schon länger als „Bundeshaus“ diente, also immer wieder Bundmitglieder für längere Zeit aufnahm und angesichts intensiver Gestapo-Beobachtung den konspirativen Zusammenhalt erleichterte.[11] Dieses Jahr bezeichnete sie später als ihre intensivste politische Lehrzeit: Unentwegt habe man in dieser Zeit über die Themen der NS-Rassenlehre und der „Euthanasie“ diskutiert.

November 1938

Der Bund hatte in diesen dramatischen Monaten die Parole ausgegeben, die wachsende Isolierung der Juden und Jüdinnen mit humanen Gesten und gezielter Hilfe zu durchbrechen. In der Absicht, ihre Solidarität zu bekunden, besuchte Tove Gerson am 10. November 1938, dem Tag nach dem Pogrom, ein in der Weimarer Republik sehr angesehenes jüdisches Paar in Essen: Salomon und Anna Heinemann. Salomon Heinemann war Syndikus wichtiger Firmen, Justizrat und ein bedeutender Mäzen des Folkwang-Museums.[12] Dieser Besuch brachte sie in eine Lage, die sie in den 1980er Jahren einmal ausführlich geschildert hat:

„Dann bin ich in Essen zu Freunden meiner Schwiegereltern; der Mann war Rechtsanwalt, einer der angesehensten Juristen, ein Wirtschaftsanwalt. Wie ich dahin kam, stand eine bedrohliche Masse auf der Straße: Ich ging dann – ich war so naiv, dass ich Blumen mitgenommen hatte, so was Blödes, aber solche Situationen kennt man nicht – ich ging zum Seiteneingang, die Haupttür war zerschlagen und verrammelt, mit Balken zugestellt. Und dann kam, während ich wartete, dass die Seitentür aufgemacht wird, ein Mann aus der Menge zu mir und sagte sehr bedrohlich und unangenehm, ob ich vielleicht noch den Juden Blumen brächte. Da hab ich eine Riesenangst erlebt vor der Menge – ich weiß nicht mehr, was ich in der Aufregung geplappert hab. Jedenfalls kam dann das Mädchen und machte die Tür auf. Ich kam herein in das Haus, das ich gut kannte. Das waren sehr kultivierte Leute, nach Konzerten trafen sich dort berühmte Künstler, die Heinemanns waren selbst feine Musiker. Jetzt war einfach alles zusammengeschlagen, die Vorhänge haben sie angebrannt, die Teppiche zerschnitten, die Sessel aufgeschlitzt, so dass alles von innen herausquoll. die Fenster und Spiegel zerschlagen …

Ich redete mit den alten Leuten. Sie waren über 70 und machten einen vollkommen verstörten Eindruck, aber haben mir klar erzählt. Sie hätten Mittagsschlaf gehalten, es hat furchtbar geläutet, und noch bevor sie aufmachen konnten, kam die SA rein, schlug ihnen die Türen ein. Die sprangen mit den Stiefeln in die Fenster, in die Spiegel am Eingang. (…). Und oben im Nachbarhaus schauten ihre guten Freunde, ein Stadtrat, so hinter den Gardinen raus… Das zeigt, wohin die Menschen in ihrer Angst kommen. Er wusste, wenn er runtergegangen und sich menschlich verhalten hätte, der alten Frau beigestanden hätte in ihrer furchtbaren Lage, dann hätte er natürlich seinen Posten verloren. Er hatte Angst, dass seiner Frau was passiert. So blieben sie eben da im Hintergrund und ließen ihre gute Freundin allein. (…) Und da kam plötzlich durch die Menge, die so hässlich und drohend und schreiend dastand, ein Auto, und ein junger Pfarrer und eine Freundin von ihnen stiegen aus und sagten: „Kommen Sie mit, Sie müssen heute Nacht ja irgendwo übernachten.“ Da sind die Alten mit, aber die Frau sagte:“ Das ist doch gefährlich für sie.“ Da sagte der junge Mann: ‚Darum kann ich mich jetzt nicht kümmern, ich hab keine Zeit zu denken, was gefährlich ist.‘ Und hat sie mitgenommen. – Man hat in diesen Situationen alle Arten von Verhalten erlebt!

Ich sagte schon, dass an diesem Tag viele Männer nach Dachau gekommen sind. Die Frauen mit den Kindern irrten nun in den Wäldern herum, im Stadtwald und im Schellenberger Wald, in diesem kalten Wetter, die ganze Nacht und wagten sich nicht nach Hause. Die Kinder waren später völlig verstört, hatten immer einen Schluckauf, schnappten nach Luft, waren völlig erschüttert. Und die Männer hatten keine Ahnung, wohin sie kamen, kamen nach Dachau und haben dort den ersten Geschmack von einem Konzentrationslager – nicht Vernichtungslager – erlebt.“[13]

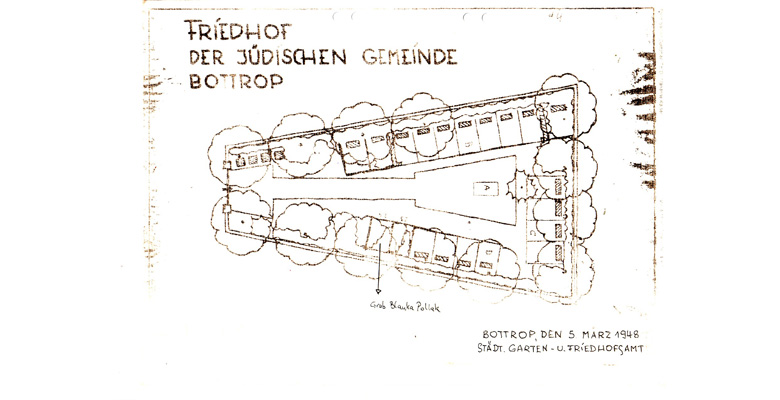

Die Eheleute Heinemann haben sich in den Tagen danach das Leben genommen – ihre Gräber finden sich auf dem jüdischen Friedhof in Essen-Segeroth.[14]

Bis zum Herbst 1938 erteilte Tove Gerson auch Gymnastikunterricht im Israelitischen Waisenhaus in Dinslaken und nahm, nachdem auch dieses Heim am 10. November 1938 Ziel des Nazi-Pogroms geworden war, intensiv Anteil am weiteren Schicksal der Mädchen und Jungen.[15] Zusammen mit anderen Bund-Mitgliedern sammelte sie Spenden für die Unterstützung der von dort vertriebenen Kinder.[16] Mit den nach den Pogromen sich steigernden Emigrationen, Vertreibungen und später auch Deportationen intensivierte der Bund seine Hilfen: Hausbesuche, Begleitung zu Behörden und Transporten und später eine erstaunlich intensive Päckchen-Versandaktion in polnische Durchgangs-Ghettos und weitere Lager wurden zur Hauptaufgabe der Bund-Mitglieder. In den folgenden Kriegsjahren konnten sie durch ihre bedachte Netzwerkarbeit mehrere Jüdinnen und Juden (wahrscheinlich ungefähr acht) vor Deportation und Ermordung retten.[17]

Michigan, Oklahoma, Rhode Island, Massachusetts

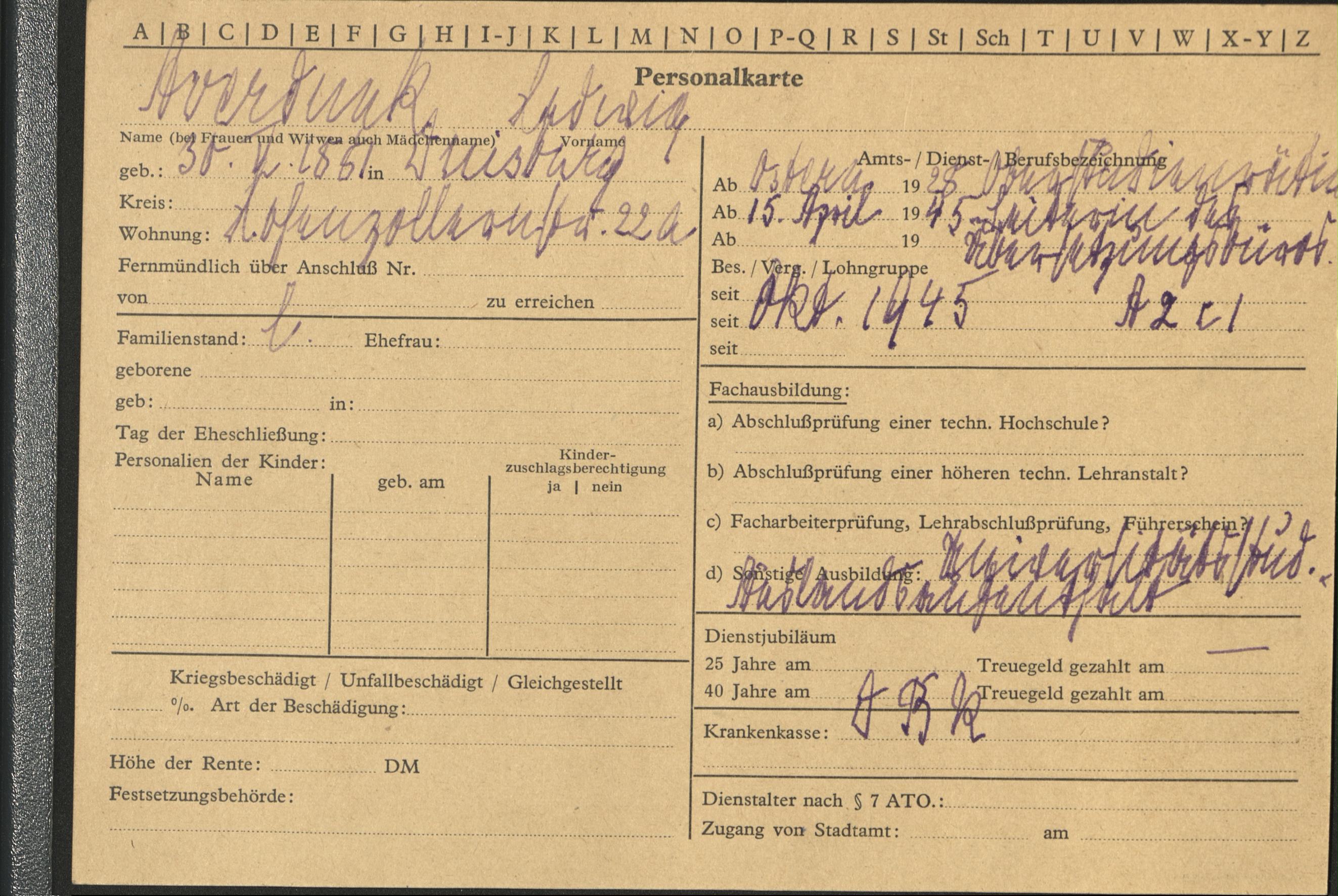

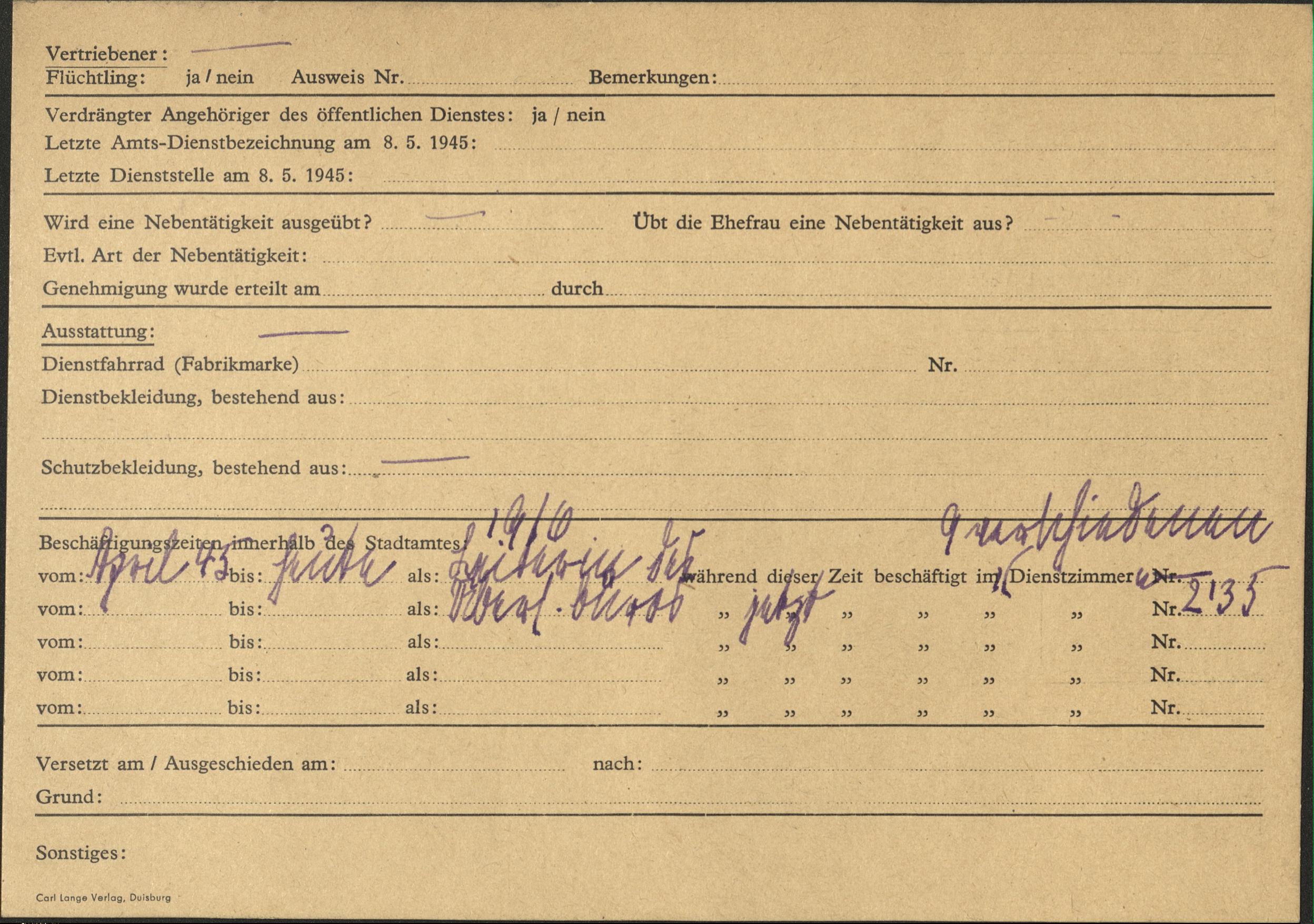

Im Herbst 1939 reiste Tove Gerson nach Abwicklung aller notwendigen Dinge in die USA zu ihrem Ehemann. Dieser hatte in der dortigen Chemie-Industrie Arbeit gefunden, bei der Firma Philgas der Philips Petroleum Co. Doch mit dieser Anstellung waren mehrere Ortswechsel verbunden: das Paar wohnte zunächst in Sylvan Lake bei Pontiac/Michigan, dann ab 1941 in Bartlesville/Oklahoma, wo das zentrale Forschungslabor des Konzerns Gerhard Gersons Arbeitsplatz wurde. Nach Providence/Rhode Island führten die nächste Versetzung 1945 und damit der nächste Umzug. Diese häufigen Ortswechsel machten den Berufsstart für Tove Gerson äußerst schwierig. Zeitweise arbeitete sie als Putzhilfe, als Hausmädchen eines Rabbiners oder Beschäftigungstherapeutin. Immer wieder versuchte sie mit ihrer Gymnastikausbildung Kurse anzubieten, was nur teilweise gelang. Ihre kommunikativen Bedürfnisse brachten sie bald in Kontakt zu liberalen und sozialdemokratischen Kollegen von Gerhard Gerson und damit auch zu Gewerkschaften.

Von Anfang an wurde Tove Gerson eine kritische Beobachterin der rassistischen Segregation und Diskriminierung in den von ihr erlebten US-amerikanischen Kleinstädten. Doch für das Thema, dass die Schwarzen „jenseits der Bahnlinie“ in einem Viertel fast ohne städtische Infrastruktur, z.B. ohne Müllabfuhr, lebten, fand sie zunächst wenig Gesprächspartner*innen. Das hinderte sie aber nicht an einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit dem US-Rassismus.

Wie sie später festhielt, waren ihr dabei die 1942 veröffentlichte Schrift „There are things to do“ der sozialkritischen Schriftstellerin Lillian Smith sowie die von dieser herausgegebene Zeitschrift „South today“ eine wichtige Orientierung. Diese Autorin, im Austausch mit Eleanor Roosevelt und Martin Luther King jr., prangerte schon seit den 1930er Jahren (auch in ihrem literarischen Werk) an, dass die „Rassentrennung“ die US-amerikanische Gesellschaft moralisch vergifte, und appellierte in diesem Manifest an ihre Leser*innen, die „Rassenbeziehungen“ nicht allein der Politik zu überlassen. „Segregation is spiritual lynching“ lautete eine ihrer Thesen. Jeder und jede könne damit beginnen, rassistische Redeweisen zu stoppen, Politiker zur Ordnung zu rufen, gegen Rassenjustiz und für Interessenvertretung der Schwarzen einzutreten. Im Hinblick auf das militärische Engagement in Europa forderte Smith, die eigenen Kinder nicht zu kleinen Nazis, sondern zu demokratischen Weltbürgern zu erziehen. Mit diesem Engagement war Smith eine intellektuelle Wegbereiterin der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er Jahren.[18] (Und in Smith‘s Ermutigung zu „kleinen Schritten“ und individueller Verantwortung kann man durchaus eine Parallele zu den ethischen Maximen des Bundes in Deutschland sehen.)

Auch die Lektüre der negativen Utopie von Sinclair Lewis „It can‘t happen here“[19] bewegte Tove Gerson bereits in diesen ersten USA-Jahren, ebenso wie das Buch von Gregor Ziemer „Education to death“, eine 1941 publizierte Studie über Nazi-Erziehung. Der Lehrer und Journalist berichtete hier aus den Erfahrungen seiner Arbeit in Berlin 1928 bis 1939.

Aufklärung über das Nazi-System

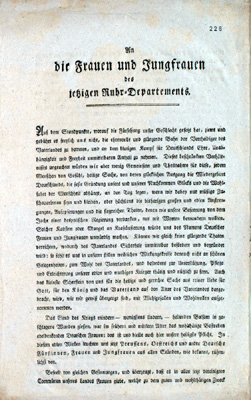

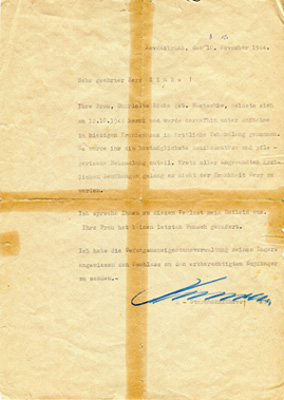

Die Einladung des Newcomers‘ Club von Bartlesville, einmal im örtlichen Junior College über „deutsche Kultur“ zu sprechen, nutzte Tove Gerson 1942 als Gelegenheit und Impuls, nicht nur dort über die schreckliche deutsche Gegenwart zu referieren. Und dies, obwohl es für sie als „enemy alien“ nicht ganz einfach war: Sie unterlag seit Ende 1941 (dem Kriegseintritt der USA) spezifischen Meldepflichten und Aufenthaltsbeschränkungen, für die sie nun Ausnahmegenehmigungen zu beantragen hatte.[20] Tove Gerson musste ihre Vortragsreisen zwei Wochen vorher unter Angabe der Zeit, des Verkehrsmittels und des Zwecks beim District Attorney, also der lokalen Staatsanwaltschaft, anmelden. Auch die ängstliche Frage, ob die „langen Ohren“ der Nationalsozialisten vielleicht bis in die Staaten reichten und ihre Vorträge den deutschen Freunden zum Nachteil gereichen könnten, musste abgewogen werden.

Einen der ersten Vorträge hielt sie in Tonkawa/Oklahoma vor Bauern mit deutschen Wurzeln und kassierte ein eisiges Schweigen des Publikums, als sie am Rande auch ein Plädoyer für die Rechte der Schwarzen einflocht, die dort nach Sonnenuntergang nicht auf die Straßen durften. Tove Gerson sprach bei diesen Gelegenheiten ganz gezielt über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Nazi-Regime, z.B. mit der Familie Heinemann und der Liquidierung des jüdischen Waisenhauses Dinslaken oder mit der öffentlichen Demütigung des ehemaligen Zentrum-Ministers Hirtsiefer[21] in den Essener Straßen 1933, über die Absurdität des Hitlerschen Rassenlehre, auch über die „Weltanschauung“ und Rhetorik der Nazis, über die Politik der Krankenmorde und der Zwangssterilisationen. Den Konformitätsdruck auf Kinder und Familien und die militaristische Erziehung schilderte sie anhand von Beispielen aus befreundeten Bund-Familien („Mutti, warum magst du unseren Führer nicht?“) und anhand des genannten Buchs von G. Ziemer.

„…es lag mir sehr am Herzen, nicht gegen Deutschland zu reden. Ich habe die Reden versucht so aufzubauen, dass ich die Grundsätze des Nationalsozialismus klarmachte, z.B. den Rassismus.“ Sie erläuterte auch, warum die totalitären Methoden dieser Herrschaft nahezu jeden Widerstand verunmöglichten. Die Unterschiede zwischen den Weiten Amerikas und dem eng besiedelten und intensiv bewirtschafteten Europa versuchte sie nebenbei zu vermitteln. Auch ihre grundsätzliche Verstörung hat sie dort nicht verschwiegen, das zeigen ihre Notizen zu einem der Vorträge in Bartlesville: „Wie ist es möglich, dass Menschen das einander antun?“ Ohne dass ihre Quelle genau erkennbar wäre, bezog sich Tove Gerson schon damals intensiv auf den Begriff des Totalitarismus.[22] Was bedeutet es, fragte sie ihr Publikum, wenn ein Regime mit Gewalt und Propaganda alle Lebensbereiche – Betriebe, Schulen, Kunst, Freizeit, Wissenschaft, individuelle Ressourcen wie Zeit, Gedanken, körperliches Befinden – durchdringt, niemand sich sicher fühlen kann vor Rechtsbruch, Denunziation und Blockwart-Kontrolle?

Mehr als 30 solcher Vorträge hat sie ab 1942 vor Kirchengemeinden, kirchlichen Frauen- und Männer-Gruppen, Rotary und Kiwani Clubs,[23] der YWCA, einer Handelskammer, Schwarzen-Schulen, den United Auto Workers in Detroit, der American Association of University Women, bei den „Jaycees“ (Junior Chambers) und auch in High Schools in Oklahoma und Kansas gehalten, ebenso an den nachfolgenden Wohnorten in Michigan und Rhode Island, zum Teil gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerhard. Und sie stellte dabei zu ihrer Verblüffung fest: „Sie wussten eigentlich gar nicht, warum sie im Krieg waren… Ich hätte das nicht gekonnt, ohne die gründliche Schulung in dem Bund von Artur Jacobs in Essen, der uns half, das nationalsozialistische System genau zu analysieren.“ Das Publikum habe ihr sehr viele Fragen gestellt und ihre Expertise grundsätzlich sehr freundlich aufgenommen.[24]

Unmittelbar nach Kriegsende wusste Tove Gerson die Beziehungen zu den Bund-Freunden in Deutschland und Europa wieder aufzunehmen, beginnend mit Anfragen vom Sommer 1945 zum Verbleib der besonders Gefährdeten an die alliierten Suchdienste. Und ein lebhafter schriftlicher Austausch und viele Besuche in Essen, Dänemark und Schweden waren ihr stets wichtig. In der unmittelbaren Nachkriegszeit organisierte sie mit ihrer Freundin Wasja Enoch eine große Päckchen-Hilfsaktion für die Bund-Freundin Erna Michels, die als Jüdin im niederländischen Exil und Untergrund überleben konnte, und für deren Helfer*innen-Netzwerk.

US-Bürgerin: dankbar und kritisch

1945 erwarben Tove Gerson und ihr Mann die US-Staatsbürgerschaft. Und seit diesem Jahr war sie (in Teilzeitbeschäftigung) als Jugendarbeiterin beim YWCA – der Young Women’s Christian Association[25] – angestellt, ab 1946 außerdem als Beschäftigungstherapeutin in einer psychiatrischen Klinik, ab 1947 als Gymnastiklehrerin.

1951 starb ihr Ehemann Gerhard während einer Europareise, und sie blieb eine Weile in Dänemark und Deutschland, kehrte erst 1953 in die USA zurück. Die Frage des Lebensunterhalts verschärfte sich damit, und in den folgenden Jahren blieb ihr Leben ein sehr unruhiges Kaleidoskop aus beruflichen Tätigkeiten, zivilgesellschaftlicher Arbeit und erneuter Ausbildung. Sie arbeitete zeitweise in der Verwaltung des Sinai Hospitals in Detroit (1953 von der jüdischen Community gegründet), verbrachte aber auch zwei Jahre in Schweden bei ihrer 1938 dorthin emigrierten Schwiegermutter.

In den Jahren 1948 bis 1950 war sie aktiv in der Women’s International League for Peace and Freedom, wo auch ihre Bund-Freundin Wasja Enoch mitarbeitete – dann verlagerte sie ihr freiwilliges Engagement: Tove Gerson trat, weiterhin empört angesichts ihrer Erfahrungen mit dem Rassismus gegen die Schwarzen, etwa 1953 der „National Association for the Advancement of Coloured People“ (NAACP) bei und engagierte sich dort vielfältig in der Bildungs- und Kampagnenarbeit. Dieser Verband gilt zumeist als „schwarze“ Organisation, verstand sich aber tatsächlich als „interracial“. Mitte der 1950er Jahre erlebten dessen Aktivitäten einen gewissen Aufschwung angesichts einer sich allmählich öffnenden Rechtsprechung zugunsten der Bürgerrechte schwarzer US-Amerikaner*innen. In NAACP- und YWCA-Kontexten beteiligte sich Tove Gerson 1966 bis 1968 an der Vorbereitung und Durchführung mehrerer „gemischter“ Studienreisen nach Europa, insbesondere nach Skandinavien, aber auch kleinerer Reisen in den USA. In ihren Verbindungen zu den jüdischen und den schwarzen Communities spiegelt sich vielleicht auch das damals und bis Mitte der 1960er Jahre noch wirksame Bündnis von schwarzer Bürgerrechtsbewegung und liberalen jüdischen Kreisen.[26] Viele Freundschaften aus dieser bewegten Zeit des Bürgerrechts-Kampfs – z.B. mit dem Wissenschaftler- und Aktivisten-Paar Marion und Martin Luther Kilson[27] – pflegte sie bis an ihr Lebensende.

1956 wurde Tove Gerson Adult Activities Program Director beim YWCA Dearborn/Michigan, 1957 übernahm sie die gleiche Position in Cambridge/Massachusetts. Fast gleichzeitig beschloss sie, ihre Ausbildung auf neue Füße zu stellen, und begann ein Studium der Sozialarbeit (B.A.) an der Tufts University[28] und der Boston University; dabei wurden ihr allgemeinbildende Teile ihrer Essener Ausbildung angerechnet. An diesem Fach interessierten sie besonders die für ihr Berufsfeld relevanten neueren Ansätze der Gruppenarbeit und Gruppendynamik, inspiriert von Kurt Lewin und Saul Bernstein.[29] Etwa 1965 wurde sie Mitarbeiterin und mit der YWCA auch Unterstützerin des kurz zuvor an der Bostoner Tufts University entstandenen People’s theatre of Cambridge, eines für sein diverses „casting“ bekannten Theaterprojekts. Für T. Gerson war dies ein Modell für die Zusammenarbeit von Schwarzen und Weißen, Männern und Frauen, verschiedenen religiösen oder sozialökonomischen Hintergründen.

1968/69 verbrachte Tove Gerson erneut ein „Sabbatical“-Jahr in Europa. 1969/70 arbeitete sie am Radcliffe College – einer Frauen-Abteilung der Harvard Universität – als „Empfangsdame“ und am Harvard Museum of Comparative Zoology (im zweiten Fall ist der Schwerpunkt ihrer Arbeit nicht überliefert).

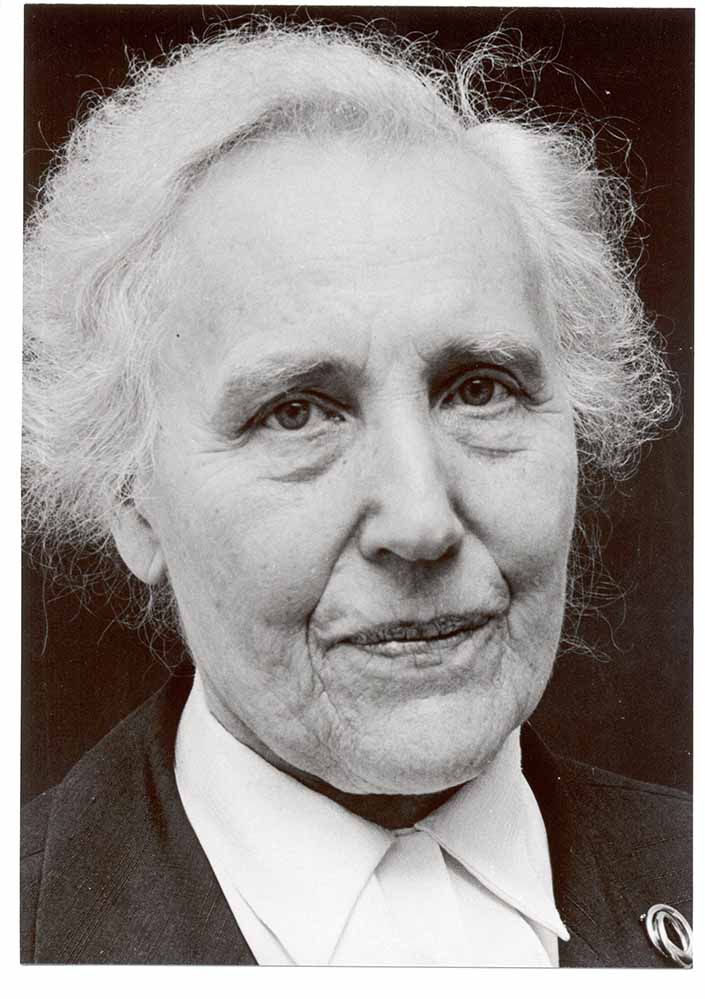

Wieder in Essen

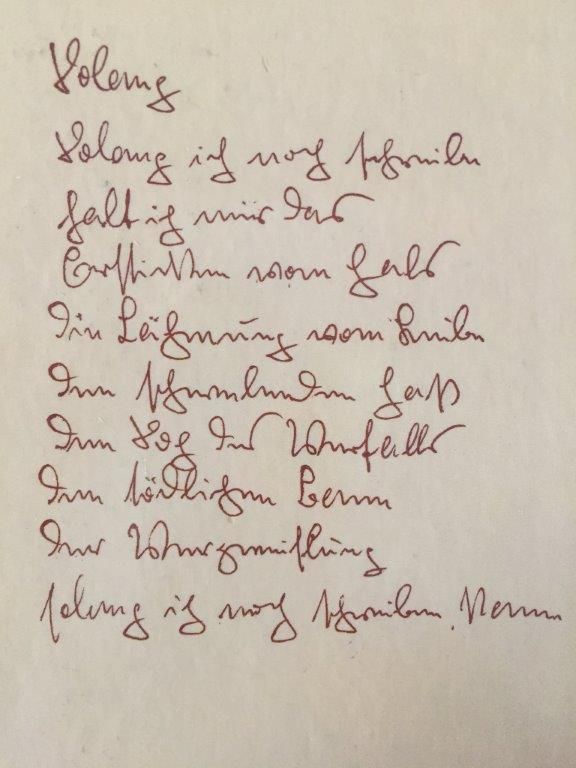

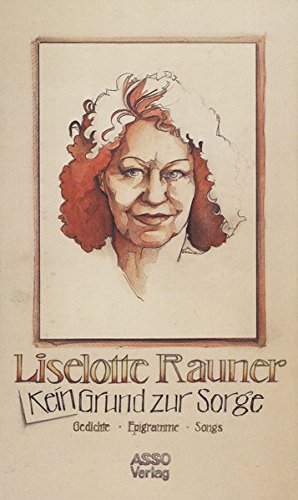

1970 wurde bei ihr eine Makula-Degeneration diagnostiziert und ihre weitgehende Erblindung begann. Sie war nun pensioniert, ihre mit der Berufsarbeit verbundenen Beziehungen lockerten sich, und sie beschloss 1973, nach Europa in die Nähe ihrer Verwandtschaft und ihrer Bund-Freundinnen und Freunde zurückzukehren. Die letzten Jahrzehnte verbrachte sie dann in einem Seniorenheim in Essen-Stadtwald – also ganz nah bei der immer noch bestehenden Gymnastikschule des Bundes und in Gesellschaft einiger anderer Bund-Veteraninnen, u.a. von Dore Jacobs. Sie konnte so auch an den immer noch fortlebenden Aktivitäten des Bundes – gemeinsame Feste und Freizeiten, Lektürekreise und mehr – wieder teilhaben. Angesichts des seit den 1980er Jahren neu erwachten Interesses an der Geschichte der Dore-Jacobs-Schule und des Bundes war sie nun auch als Zeitzeugin gefragt.

Mit ihrer Krankheit entfielen zwar viele Möglichkeiten der Bewegung, des Reisens, der Lektüre usw., doch gelang es ihr, „Vorleser*innen“ zu finden, mit Hilfe von „Kassettenbriefen“ viele Kontakte aufrecht zu erhalten und so an der Welt Anteil zu nehmen. Gegen die mit dem minimalen Sehvermögen einhergehende Tendenz zur gutgemeinten Entmündigung vermochte sie temperamentvoll zu protestieren.[30]

Tove Gerson verstarb am 2. Dezember 1998. Der Nachruf eines guten Freundes hob mit Recht hervor, dass sie die ethische Strenge ihrer Bund-Sozialisation mit Humor und Toleranz zu verbinden wusste.[31]

Dr. Norbert Reichling

- [1] Soweit nicht gesondert belegt, stützt sich diese Darstellung auf einen Teilnachlass von Tove Gerson, der u.a. mehrere Lebensläufe, biografische Interviews und viele Notizen, Vortragsskizzen etc. enthält: Tove Gertrud Gerson Papers, 1919-1993; MC 447, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Harvard University, Cambridge, Mass. – außerdem auf Gespräche mit Tove Gerson in den Jahren 1987-1997 und das Archiv des Bundes im Essener Dore-Jacobs-Haus. Ich danke Mark Roseman für den Hinweis auf den Teilnachlass Tove Gerson in der Schlesinger Library und Karin Gerhard für vielerlei Hilfen.

- [2] Mit der Dachauer Künstlerkolonie verbinden sich u.a. die Namen von Lovis Corinth, Franz Marc, Emmy Walter, Adolf Hölzel, Paula Wimmer und Elsa von Freytag-Loringhoven. Die dortigen privaten Malschulen hatten angesichts der Nichtzulassung von Frauen an der Staatlichen Akademie in München eine hohe Attraktivität für Frauen. Siehe auch https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Dachauer_Künstlerkolonie (aufgerufen 18.1.24).

- [3] 1918 entstandener Zusammenschluss von Bergbau-Unternehmen, belieferte zunächst Farbenfabriken, ab 1924 Hersteller des Kraftstoffs BV-Aral und bald größte Mineralölvertriebsgesellschaft Deutschlands.

- [4] als Überblick zum „Bund“: Reichling, Norbert, Der „Bund“ – jugendbewegte Bildungsarbeit und Lebensreform im Ruhrgebiet, in: Paul Ciupke u.a. (Hrsg.): Historische Jugendforschung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung NF Bd. 8 (2011) – „Jugendbewegung und Erwachsenenbildung“ Schwalbach/Ts. 2012, S. 61-76.

- [5] Siehe Behrens, Heidi, Dore Jacobs / 1894–1979. Im „Bewusstsein eines sinnvollen Lebens“ – die Essener Sozialistin, Feministin und Gymnastiklehrerin, https://www.frauenruhrgeschichte.de/frg_biografie/dore-jacobs-1894-1979/ (aufgerufen 23.1.24).

- [6] Eine expressionistisch anmutende Form der Performance, in der sich autonome Bewegung und Gruppenbildung spontan verbinden sollen, oft kombiniert mit politisch-lyrischen Texten, z.B. von Ernst Toller.

- [7] Als Proselyten werden (in Anlehnung an zum Christentum übergetretene Juden) etwas abschätzig frisch „Bekehrte“ bezeichnet.

- [8] In einem späteren Lebenslauf gab Tove Gerson an, die Ausbildung habe von 1930 bis 1934 angedauert.

- [9] Einer der ersten veröffentlichten Berichte über Lagererfahrungen, in diesem Fall in den Lagern Börgermoor und Lichtenburg: Langhoff, Wolfgang, Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager. Unpolitischer Tatsachenbericht, Zürich 1935.

- [10] Affidavit: eidesstattliche Versicherung, in diesem Kontext: Bürgschaft für Einwanderer*innen.

- [11] Nachbarschaftliche Denunziationen, Verhöre und Postüberwachungen sind akribisch nachvollziehbar in den überlieferten Gestapo-Akten im Landesarchiv NRW.

- [12] Kaufmann, Uri Robert, Der Mann hinter den Kulissen des Museum Folkwang. Salomon und Anna Heinemann, hrsg. von der Alten Synagoge Essen, Essen 2022.

- [13] Eigene Transkription eines Zeitzeugenberichts von T. Gerson (Tonband-Aufzeichnung) vom November 1988 in der Essener Handelsschule, Bund-Archiv im Dore-Jacobs-Haus Essen.

- [14] Zur Biografie dieses Paars siehe auch Eisenhardt, Vanessa/ Heppe, Viktoria, Anna und Salomon Heinemann – ein jüdisches Leben in Westfalen, in: Schalom. Zeitung des Jüdischen Museums Westfalen, Nr. 81/November 2017, S. 3-5, https://www.jmw-dorsten.de/wp-content/uploads/2017/11/schalom-81-web.pdf (aufgerufen 24.1.2024).

- [15] Die 32 aus dem Waisenhaus brutal vertriebenen jüdischen Kinder wurden demütigend durch die Stadt getrieben, dann zunächst für einige Tage auf einem Bauernhof in der Umgebung einquartiert, später nach Köln gebracht und anschließend nach Belgien und Holland. „Von den Kindern des Waisenhauses überlebte etwa die Hälfte den Holocaust.“ – vgl. https://www.yadvashem.org/yv/de/exhibitions/novemberpogromnacht/jewish-orphanage.asp (aufgerufen 18.12.2023).

- [16] Zeitzeugenbericht vom November 1988.

- [17] dazu Roseman, Mark, In einem unbewachten Augenblick. Eine Frau überlebt im Untergrund, Berlin 2002.

- [18] Siehe Clayton, Bruce. „Lillian Smith.“ New Georgia Encyclopedia, last modified Apr 13, 2021. https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/arts-culture/lillian-smith-1897-1966/ (aufgerufen 3.2.2024).

- [19] Erstveröffentlichung 1935 mit dem Untertitel „What will happen when America has a dictator?“

- [20] Die im Dezember 1941 beschlossenen Maßnahmen des „Enemy Alien Control Program“ fielen in der Praxis sehr unterschiedlich aus: Einer Internierung unterlagen vor allem Amerikaner japanischer Herkunft, und an der Ostküste wurden die Vorsichtsmaßnahmen weniger radikal als an der Westküste gehandhabt. Vgl. Schenderlein, Anne, German Jewish „Enemy Aliens” in the United States during the Second World War. In: Bulletin of the German Historical Institute (GHI). Issue 60, Spring 2017, S. 101-117.

- [21] Heinrich Hirtsiefer (1876-1941), gelernter Schlosser, Verbandssekretär der christlichen Metallarbeiter-Gewerkschaft und Zentrumspolitiker, ab 1906 Stadtverordneter in Essen, ab 1921 Landtagabgeordneter, 1921-1932 preußischer Wohlfahrtsminister und lange stellvertretender Ministerpräsident, ging energisch gegen die Absetzung der preußischen Regierung im Juli 1932 vor, ab 1933 „Schutzhaft“, KZ Kemna und KZ Börgermoor, an den Folgen von Inhaftierung und Folter 1941 verstorben – siehe https://www.deutsche-biographie.de/sfz32603.html (aufgerufen 25.1.2024).

- [22] Der Begriff sickerte ab ca. 1940 in die wissenschaftliche Debatte ein und wurde erst in den 1950er Jahren durch die Veröffentlichungen von Carl J. Friedrich, Hannah Arendt u.a. weiter verbreitet.

- [23] Kiwani Clubs sind, ähnlich wie Rotary und Lions Clubs, sog. „Service-Organisationen“, d.h. karitativ tätig, in diesem Fall besonders für Kinder.

- [24] Interview mit Tove Gerson in der SWR-Sendung „Lebenserfahrungen“, 1987 (in der Schlesinger Library z.T. online zugänglich).

- [25] Die YWCA war bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts für „Rassengleichheit“ eingetreten und intensivierte dieses Engagement seit den 1930er Jahren.

- [26] Siehe etwa das Beispiel des US-Reformrabbiners Maurice Eisendrath: http://eisendrath-stories.net/cont_20thcenturystories_rabbi_maurice_eisendrath.php (aufgerufen 20.1.2024). Zur Geschichte und Ausdifferenzierung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung siehe: Hochgeschwender, Michael, Zur Geschichte von Black America, https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/266269/zur-geschichte-von-black-america/ (aufgerufen 3.2.2024).

- [27] zu diesen beiden: https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/kilson-marion-d-de-b und https://www.thehistorymakers.org/biography/martin-kilson (aufgerufen 22.1.2024).

- [28] Hoch angesehene Privat-Universität am Rande von Boston, gegr. 1852, mit einem Akzent auf Geisteswissenschaften und Forschung.

- [29] Der Sozialpsychologie K. Lewin (1890-1947) emigrierte 1933 aus Deutschland in die USA; an der Boston University forschte er über Gruppenprozesse und Führungsstile, Einstellungsveränderung, Vorurteile und „Randgruppen“. S. Bernstein war Pionier der sozialpsychologischen Kleingruppenforschung und entwickelte als Professor für Sozialarbeit an der Boston University den Ansatz der „sozialen Gruppenarbeit“. Beiden Forschungsansätzen wird eine Verbindung zu Traditionen der deutschen Jugendbewegung und Reformpädagogik nachgesagt.

- [30] Über diese Erfahrungen hat sie berichtet in: Gerson, Tove, Hell und Dunkel. Beschreibung einer Lebenssituation, in: Süddeutsche Zeitung, 9./10. Dezember 1989, S. 152.

- [31] John K. Dickinson: Tove Gerson 1903-1998, im Besitz des Verf. (dank Mark Roseman).

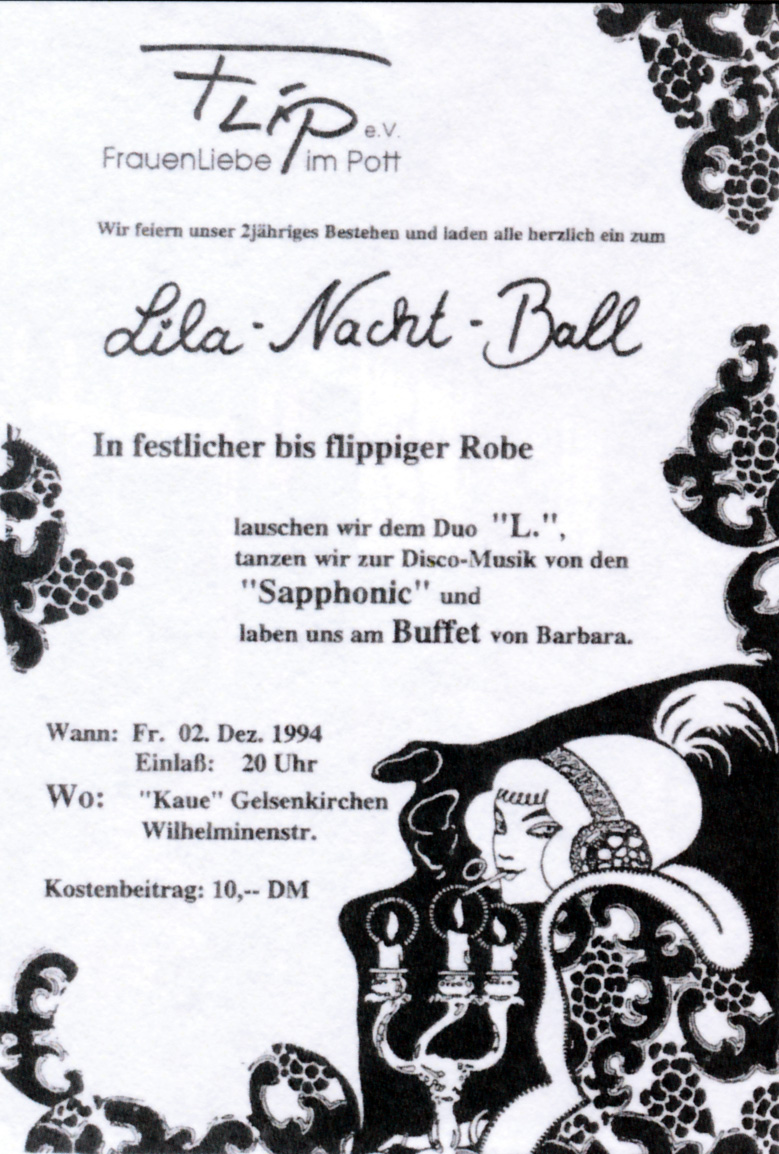

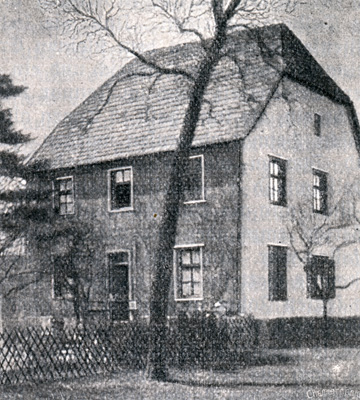

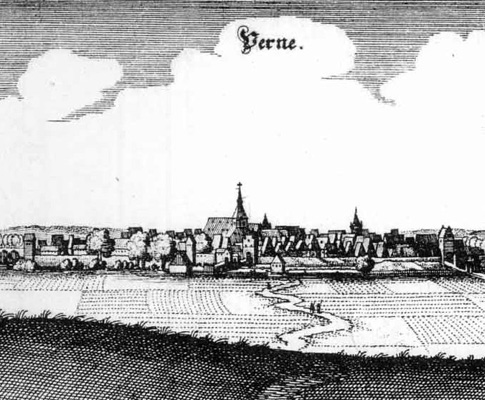

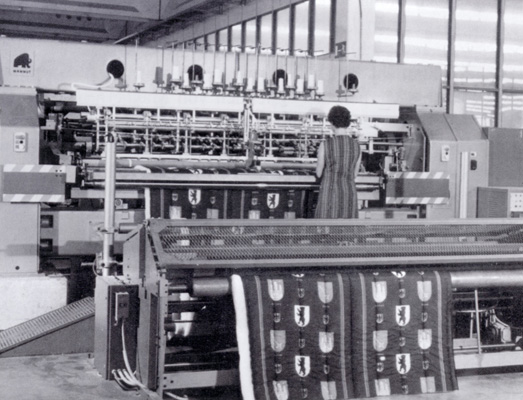

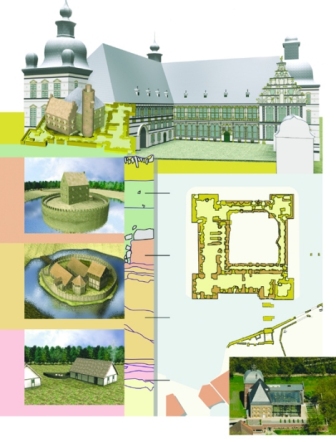

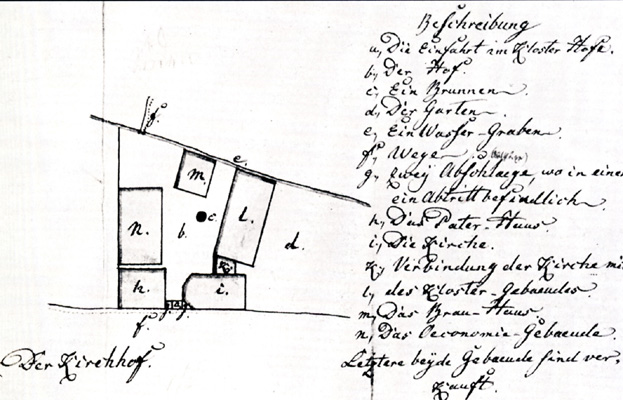

Dore-Jacobs-Haus, Leveringstraße 30, Essen-Stadtwald – die Ausbildungsstätte von T. Gerson

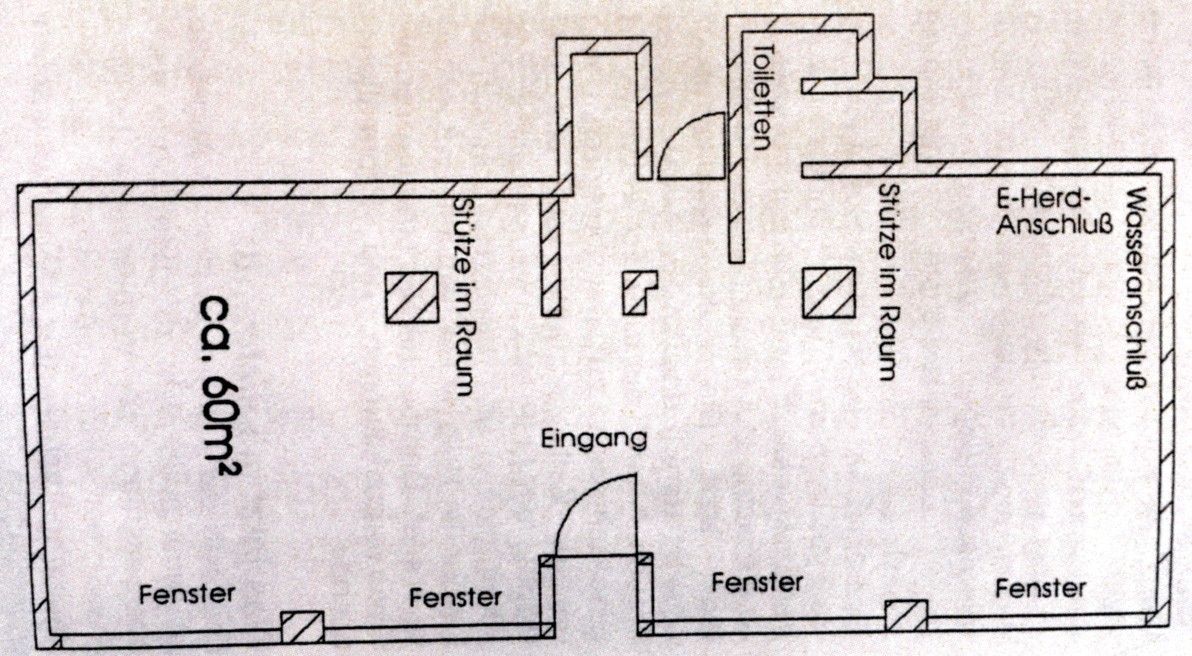

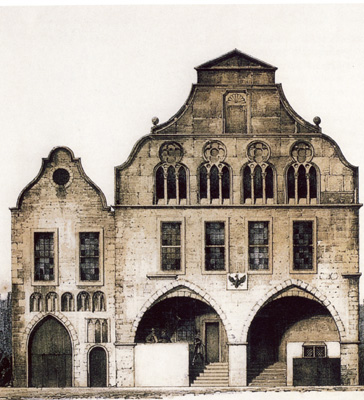

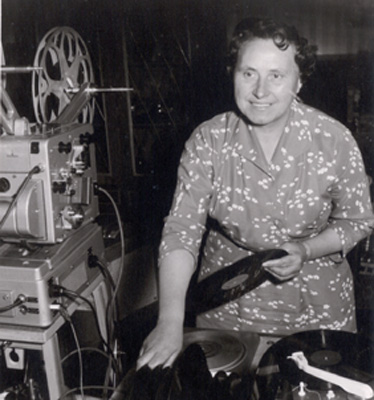

Das ehemalige „Bundeshaus“ (damals im Besitz der Eheleute Dore und Artur Jacobs) Am Dönhof 18, Essen-Stadtwald – Tove Gersons Wohnort 1938-1939

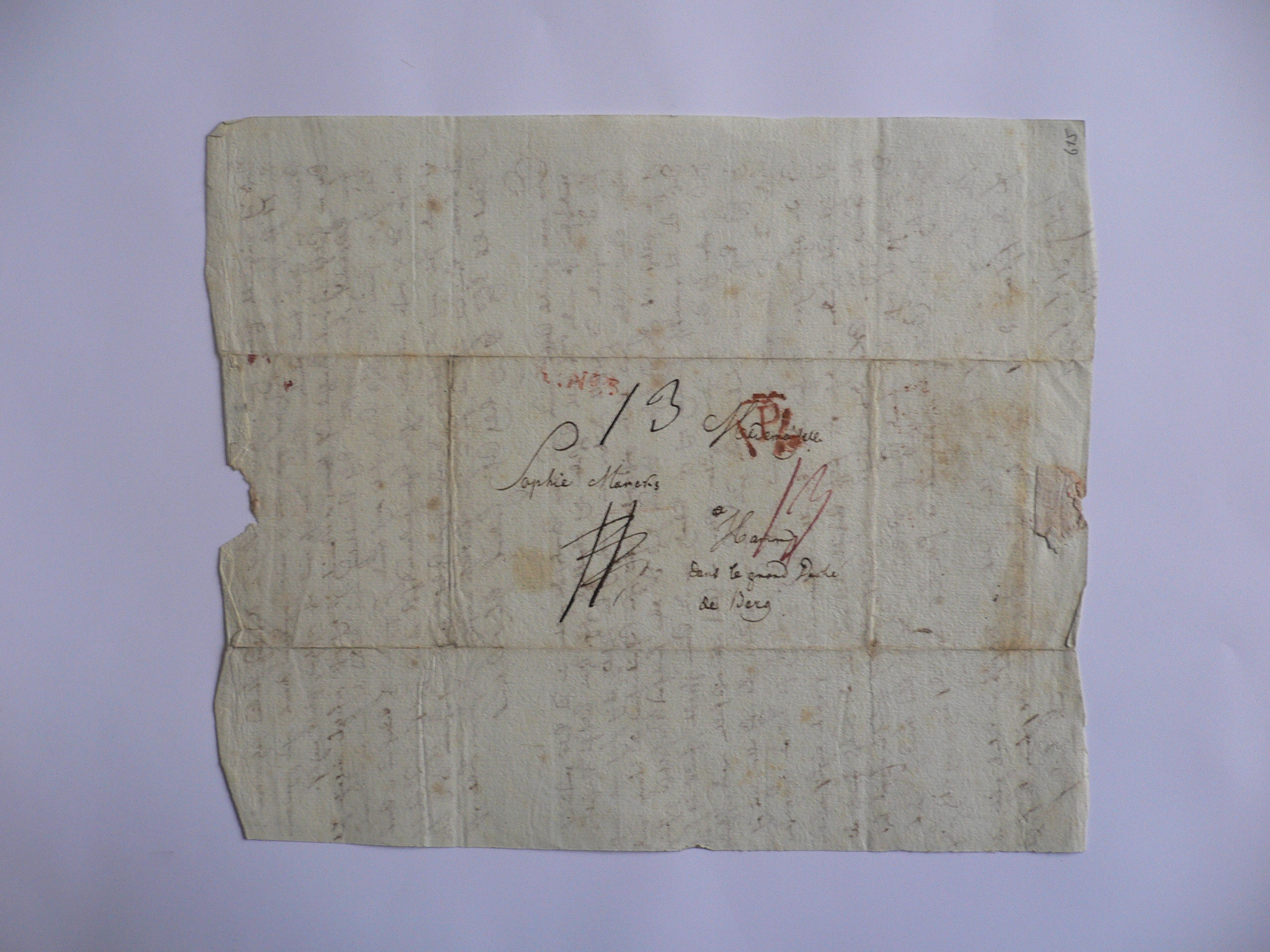

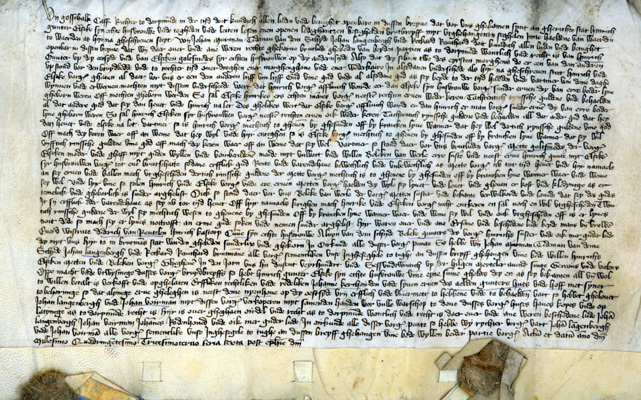

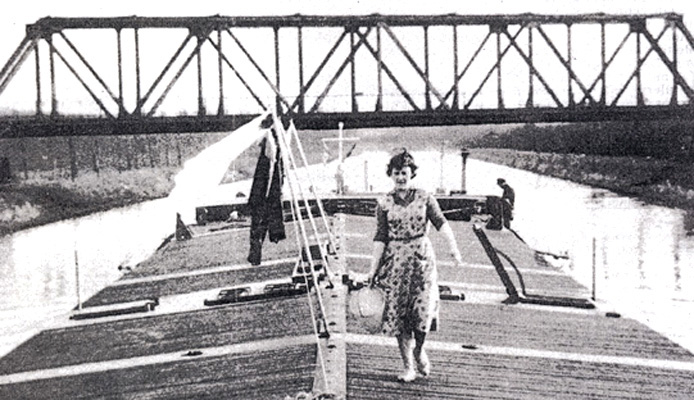

Stolpersteine für Salomon und Anna Heinemann vor der ehemaligen Anwaltskanzlei, Zweigertstr. 50, Essen-Rüttenscheid

Beitrag (ohne Bilder und Quellen) lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0, International Lizenz Creative Commons Lizenzvertrag

Copyright © 2022 frauen/ruhr/geschichte und Autor:innen.

![Fliegende Hexen, Martin Le Franc, LE CHAMPION des DAMES, 1451, in: Wolf, Hans-Jürgen, Geschichte der Hexenprozesse, Hamburg 1995, [o.S.]](/wp-content/uploads/biografien_images/Re_Hexe_MiniaturB.jpg)

![Grete Prill mit dem Song der Heinze-Frauen von Fasia Jansen; Foto aus dem Booklet der Langspielplatte WIR WOLLEN GLEICHE LÖHNE - KEINER SCHIEBT UNS WEG, 1982, [S. 17]](/wp-content/uploads/biografien_images/Prill_IneinerDunkelkammer.jpg)

![Solidaritätsveranstaltung am 6. September 1981 in Kassel; Foto aus dem Booklet der Langspielplatte WIR WOLLEN GLEICHE LÖHNE - KEINER SCHIEBT UNS WEG, 1982, [S. 45]](/wp-content/uploads/biografien_images/Prill_Silidarität_in_Kassel_B.jpg)

![Aeltestes Siegel des Tertiarinnen-Konvents von 1473, Perg.-Urk. 136, Stadtarchiv kamen. Urspruengliche Umschrift S[iegel] des con[n]ve[n]ts t[o] came[n] op der marie[n]owe](/wp-content/uploads/biografien_images/Kamen_B_Siegel.jpg)

![Emma und Karl Melzer mit Kindern und Enkelkindern, (Hanna Melzer 2.v.r.), 1926, Repro nach Vorlage von Ellruth Becker, aus: Perrefort, Maria, Links liegengelassen. Das rote Herringen, hrsg. Von Maria Perrefort im Auftrag des Hammer Geschichtsvereins e.V., [Hamm], o.J., S.187.](/wp-content/uploads/biografien_images/HB_Melzer_FAmilie.jpg)